【OpenCV入門教程之十】 形態學影象處理(一):膨脹與腐蝕

本系列文章由@淺墨_毛星雲 出品,轉載請註明出處。

寫作當前博文時配套使用的OpenCV版本: 2.4.8

本篇文章中,我們一起探究了影象處理中,最基本的形態學運算——膨脹與腐蝕。淺墨在文章開頭友情提醒,用人物照片做腐蝕和膨脹的素材圖片得到的效果會比較驚悚,毀三觀的,不建議嘗試。。。。。。。。。。

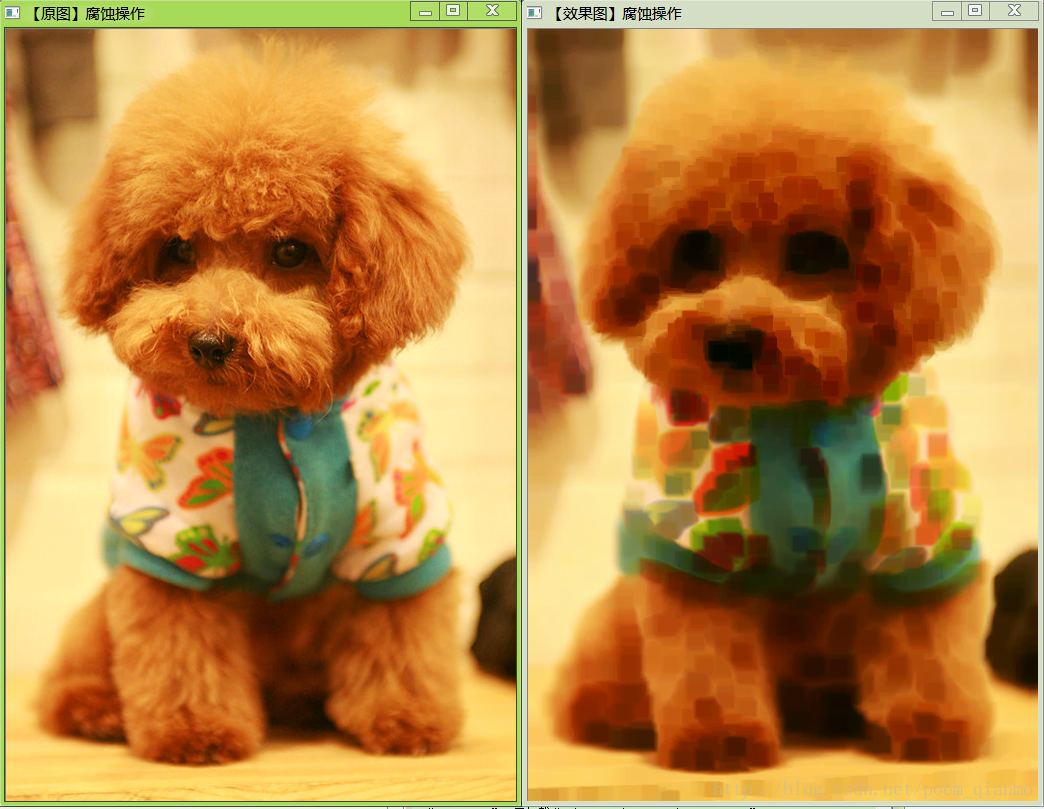

OK,開始吧,依然是先放一張截圖:

一、理論與概念講解——從現象到本質

1.1 形態學概述

形態學(morphology)一詞通常表示生物學的一個分支,該分支主要研究動植物的形態和結構。而我們影象處理中指的形態學,往往表示的是數學形態學。下面一起來了解數學形態學的概念。

數學形態學(Mathematical morphology) 是一門建立在格論和拓撲學基礎之上的影象分析學科,是數學形態學影象處理的基本理論。其基本的運算包括:二值腐蝕和膨脹、二值開閉運算、骨架抽取、極限腐蝕、擊中擊不中變換、形態學梯度、Top-hat變換、顆粒分析、流域變換、灰值腐蝕和膨脹、灰值開閉運算、灰值形態學梯度等。

簡單來講,形態學操作就是基於形狀的一系列影象處理操作。OpenCV為進行影象的形態學變換提供了快捷、方便的函式。最基本的形態學操作有二種,他們是:膨脹與腐蝕(Dilation與Erosion)。

膨脹與腐蝕能實現多種多樣的功能,主要如下:

- 消除噪聲

- 分割(isolate)出獨立的影象元素,在影象中連線(join)相鄰的元素。

- 尋找影象中的明顯的極大值區域或極小值區域

- 求出影象的梯度

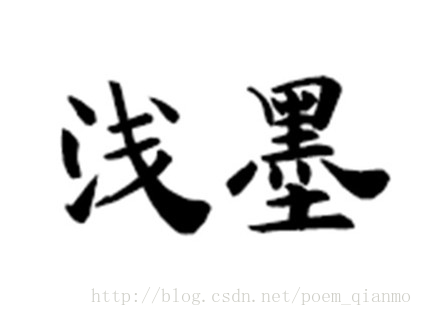

我們在這裡給出下文會用到的,用於對比膨脹與腐蝕運算的“淺墨”字樣毛筆字原圖:

在進行腐蝕和膨脹的講解之前,首先需要注意,腐蝕和膨脹是對白色部分(高亮部分)而言的,不是黑色部分。膨脹就是影象中的高亮部分進行膨脹,“領域擴張”,效果圖擁有比原圖更大的高亮區域。腐蝕就是原圖中的高亮部分被腐蝕,“領域被蠶食”,效果圖擁有比原圖更小的高亮區域。

1.2膨脹

其實,膨脹就是求區域性最大值的操作。

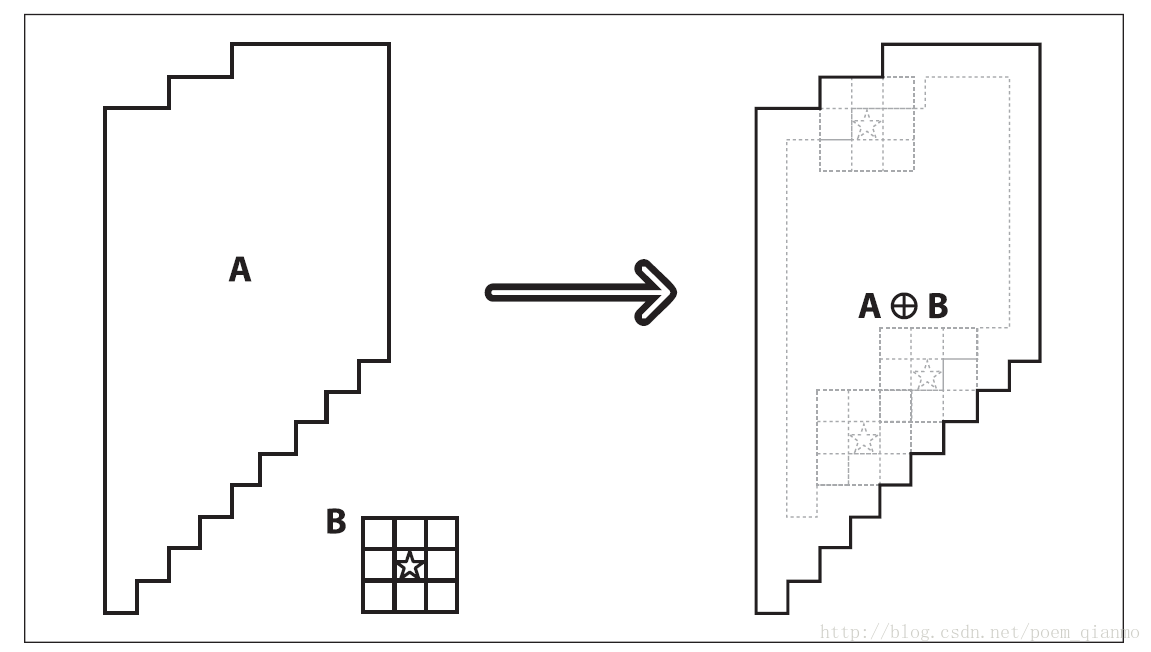

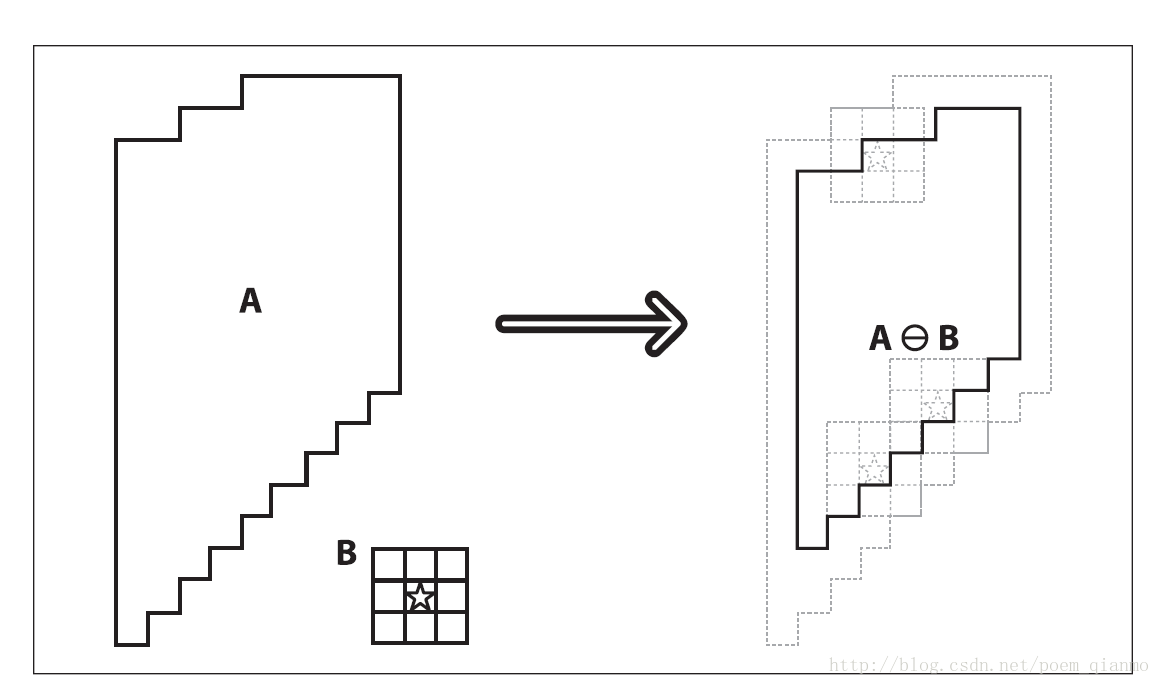

按數學方面來說,膨脹或者腐蝕操作就是將影象(或影象的一部分割槽域,我們稱之為A)與核(我們稱之為B)進行卷積。

核可以是任何的形狀和大小,它擁有一個單獨定義出來的參考點,我們稱其為錨點(anchorpoint)。多數情況下,核是一個小的中間帶有參考點和實心正方形或者圓盤,其實,我們可以把核視為模板或者掩碼。

而膨脹就是求區域性最大值的操作,核B與圖形卷積,即計算核B覆蓋的區域的畫素點的最大值,並把這個最大值賦值給參考點指定的畫素。這樣就會使影象中的高亮區域逐漸增長。如下圖所示,這就是膨脹操作的初衷。

膨脹的數學表示式:

膨脹效果圖(毛筆字):

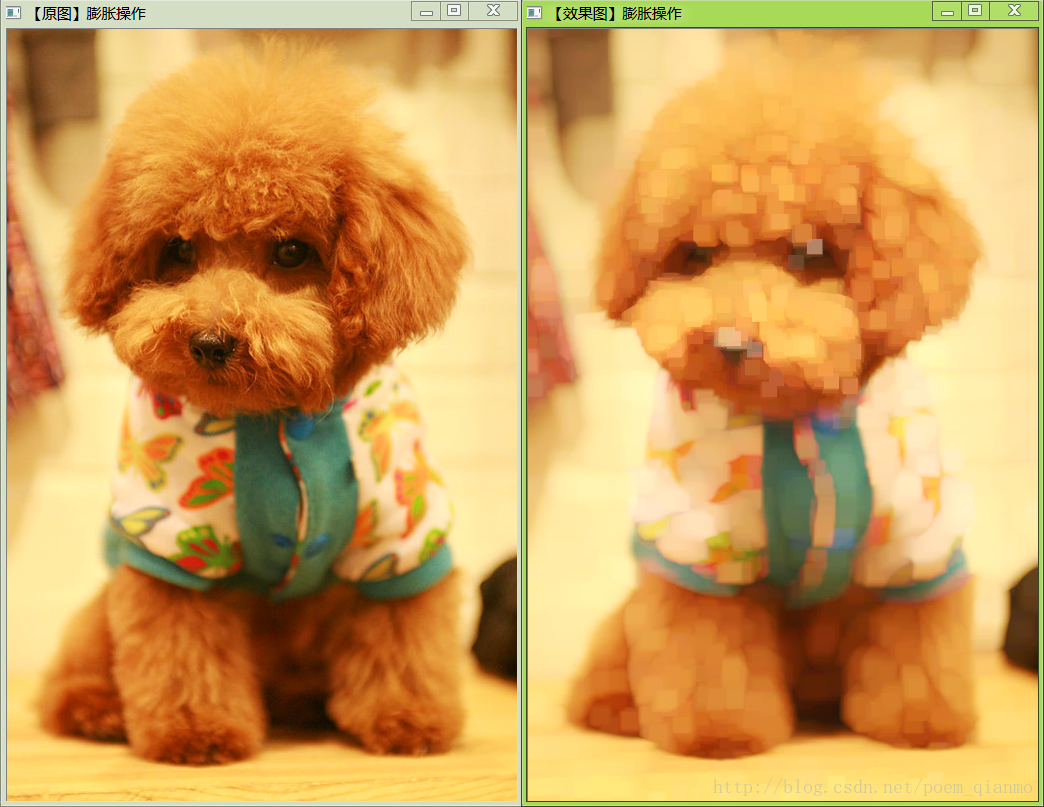

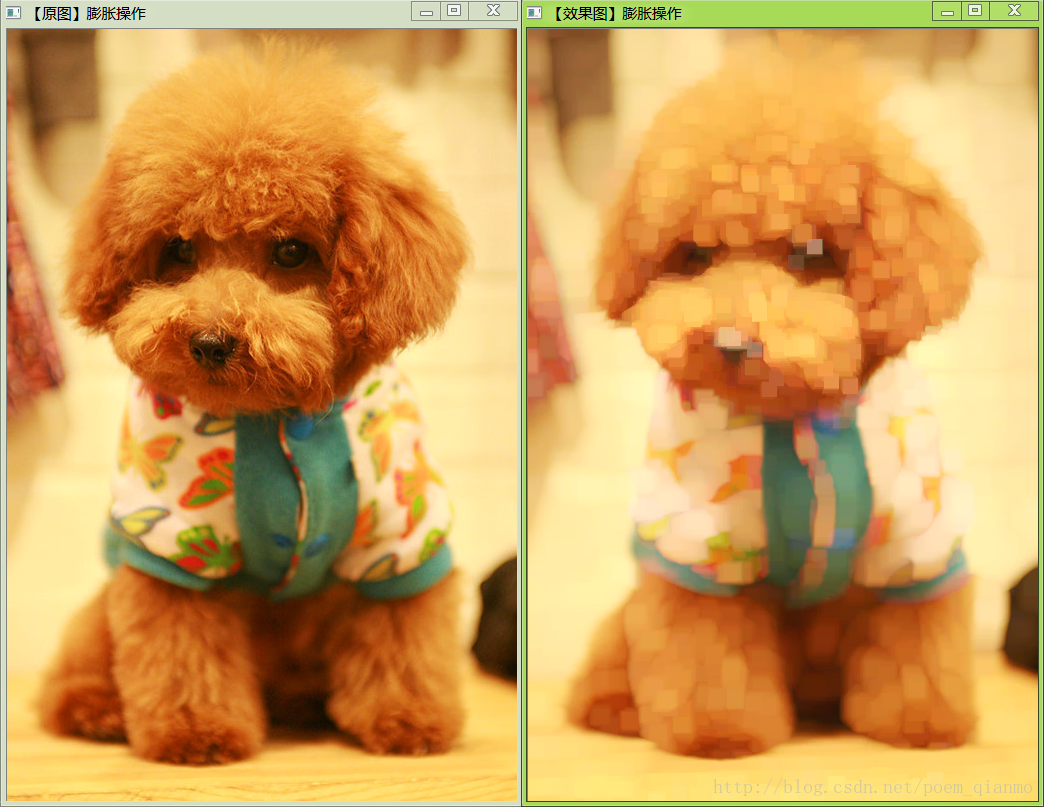

照片膨脹效果圖:

1.3 腐蝕

再來看一下腐蝕,大家應該知道,膨脹和腐蝕是一對好基友,是相反的一對操作,所以腐蝕就是求區域性最小值的操作。

我們一般都會把腐蝕和膨脹對應起來理解和學習。下文就可以看到,兩者的函式原型也是基本上一樣的。

原理圖:

腐蝕的數學表示式:

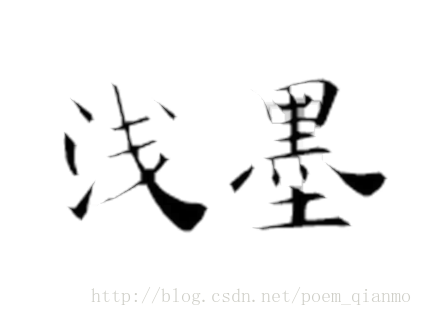

腐蝕效果圖(毛筆字):

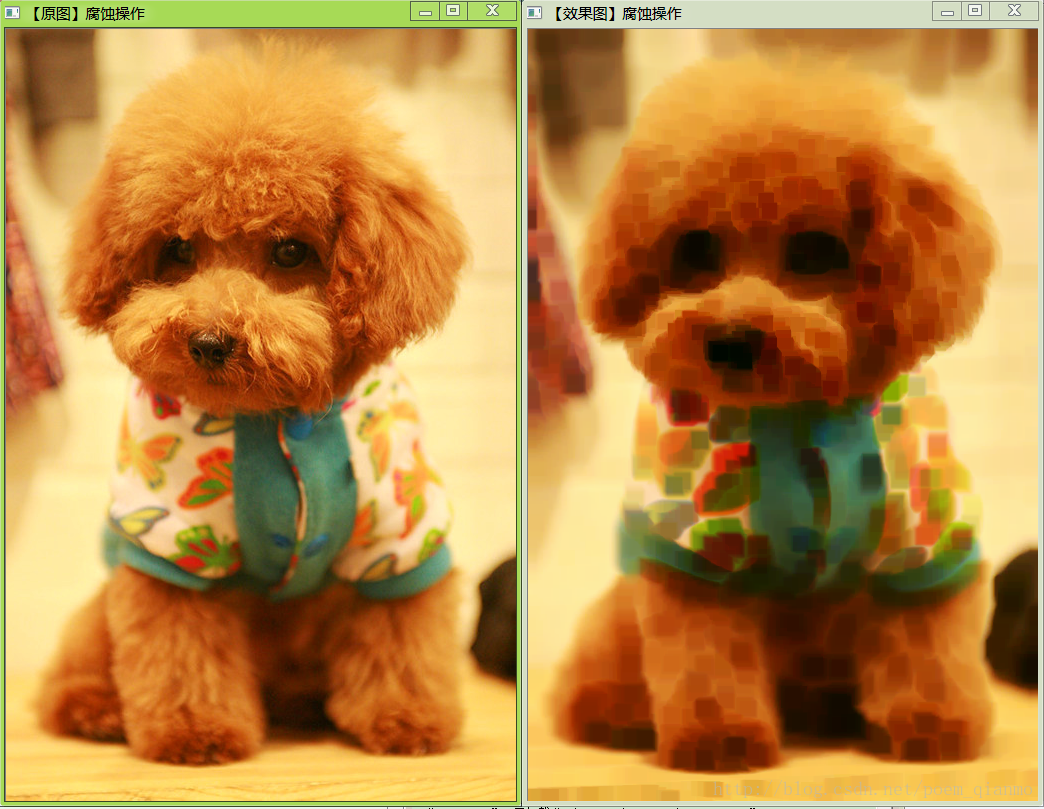

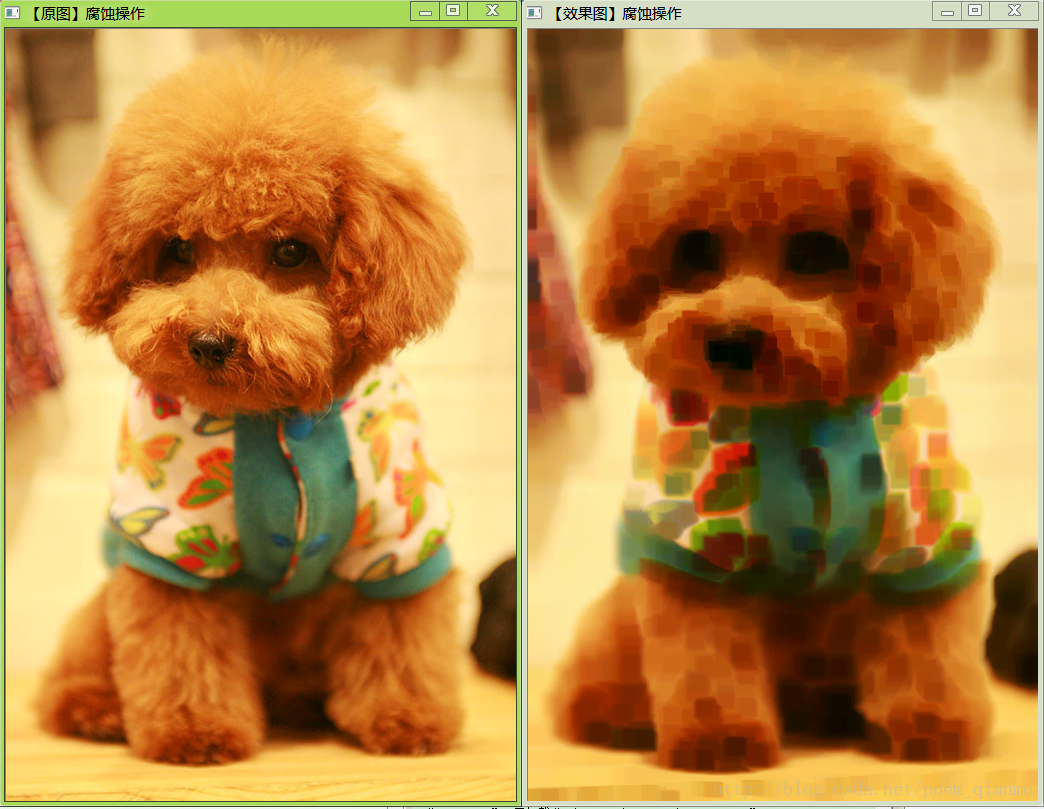

照片腐蝕效果圖:

淺墨表示這張狗狗超可愛:D

二、深入——OpenCV原始碼分析溯源

直接上原始碼吧,在…\opencv\sources\modules\imgproc\src\ morph.cpp路徑中 的第1353行開始就為erode(腐蝕)函式的原始碼,1361行為dilate(膨脹)函式的原始碼。

//-----------------------------------【erode()函式中文註釋版原始碼】---------------------------- // 說明:以下程式碼為來自於計算機開源視覺庫OpenCV的官方原始碼 // OpenCV原始碼版本:2.4.8 // 原始碼路徑:…\opencv\sources\modules\imgproc\src\ morph.cpp // 原始檔中如下程式碼的起始行數:1353行 // 中文註釋by淺墨 //-------------------------------------------------------------------------------------------------------- void cv::erode( InputArray src, OutputArraydst, InputArray kernel, Point anchor, int iterations, int borderType, constScalar& borderValue ) { //呼叫morphOp函式,並設定識別符號為MORPH_ERODE morphOp( MORPH_ERODE, src, dst, kernel, anchor, iterations, borderType,borderValue ); }//-----------------------------------【dilate()函式中文註釋版原始碼】---------------------------- // 說明:以下程式碼為來自於計算機開源視覺庫OpenCV的官方原始碼 // OpenCV原始碼版本:2.4.8 // 原始碼路徑:…\opencv\sources\modules\imgproc\src\ morph.cpp // 原始檔中如下程式碼的起始行數:1361行 // 中文註釋by淺墨 //-------------------------------------------------------------------------------------------------------- void cv::dilate( InputArray src,OutputArray dst, InputArray kernel, Point anchor, int iterations, int borderType, constScalar& borderValue ) { //呼叫morphOp函式,並設定識別符號為MORPH_DILATE morphOp( MORPH_DILATE, src, dst, kernel, anchor, iterations, borderType,borderValue ); }可以發現erode和dilate這兩個函式內部就是呼叫了一下morphOp,只是他們呼叫morphOp時,第一個引數識別符號不同,一個為MORPH_ERODE(腐蝕),一個為MORPH_DILATE(膨脹)。

morphOp函式的原始碼在…\opencv\sources\modules\imgproc\src\morph.cpp中的第1286行,有興趣的朋友們可以研究研究,這裡就不費時費力花篇幅展開分析了。

三、淺出——API函式快速上手

3.1 形態學膨脹——dilate函式

erode函式,使用畫素鄰域內的區域性極大運算子來膨脹一張圖片,從src輸入,由dst輸出。支援就地(in-place)操作。

函式原型:

C++: void dilate( InputArray src, OutputArray dst, InputArray kernel, Point anchor=Point(-1,-1), int iterations=1, int borderType=BORDER_CONSTANT, const Scalar& borderValue=morphologyDefaultBorderValue() );

引數詳解:

- 第一個引數,InputArray型別的src,輸入影象,即源影象,填Mat類的物件即可。影象通道的數量可以是任意的,但影象深度應為CV_8U,CV_16U,CV_16S,CV_32F或 CV_64F其中之一。

- 第二個引數,OutputArray型別的dst,即目標影象,需要和源圖片有一樣的尺寸和型別。

- 第三個引數,InputArray型別的kernel,膨脹操作的核。若為NULL時,表示的是使用參考點位於中心3x3的核。

我們一般使用函式 getStructuringElement配合這個引數的使用。getStructuringElement函式會返回指定形狀和尺寸的結構元素(核心矩陣)。

其中,getStructuringElement函式的第一個引數表示核心的形狀,我們可以選擇如下三種形狀之一:

- 矩形: MORPH_RECT

- 交叉形: MORPH_CROSS

- 橢圓形: MORPH_ELLIPSE

而getStructuringElement函式的第二和第三個引數分別是核心的尺寸以及錨點的位置。

我們一般在呼叫erode以及dilate函式之前,先定義一個Mat型別的變數來獲得getStructuringElement函式的返回值。對於錨點的位置,有預設值Point(-1,-1),表示錨點位於中心。且需要注意,十字形的element形狀唯一依賴於錨點的位置。而在其他情況下,錨點只是影響了形態學運算結果的偏移。

getStructuringElement函式相關的呼叫示例程式碼如下:

int g_nStructElementSize = 3; //結構元素(核心矩陣)的尺寸 //獲取自定義核 Mat element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(2*g_nStructElementSize+1,2*g_nStructElementSize+1), Point( g_nStructElementSize, g_nStructElementSize ));呼叫這樣之後,我們便可以在接下來呼叫erode或dilate函式時,第三個引數填儲存了getStructuringElement返回值的Mat型別變數。對應於我們上面的示例,就是填element變數。

- 第四個引數,Point型別的anchor,錨的位置,其有預設值(-1,-1),表示錨位於中心。

- 第五個引數,int型別的iterations,迭代使用erode()函式的次數,預設值為1。

- 第六個引數,int型別的borderType,用於推斷影象外部畫素的某種邊界模式。注意它有預設值BORDER_DEFAULT。

- 第七個引數,const Scalar&型別的borderValue,當邊界為常數時的邊界值,有預設值morphologyDefaultBorderValue(),一般我們不用去管他。需要用到它時,可以看官方文件中的createMorphologyFilter()函式得到更詳細的解釋。

使用erode函式,一般我們只需要填前面的三個引數,後面的四個引數都有預設值。而且往往結合getStructuringElement一起使用。

呼叫範例:

//載入原圖 Mat image = imread("1.jpg"); //獲取自定義核 Mat element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(15, 15)); Mat out; //進行膨脹操作 dilate(image, out, element);用上面核心程式碼架起來的完整程式程式碼:

//-----------------------------------【標頭檔案包含部分】--------------------------------------- // 描述:包含程式所依賴的標頭檔案 //---------------------------------------------------------------------------------------------- #include <opencv2/core/core.hpp> #include<opencv2/highgui/highgui.hpp> #include<opencv2/imgproc/imgproc.hpp> #include <iostream> //-----------------------------------【名稱空間宣告部分】--------------------------------------- // 描述:包含程式所使用的名稱空間 //----------------------------------------------------------------------------------------------- using namespace std; using namespace cv; //-----------------------------------【main( )函式】-------------------------------------------- // 描述:控制檯應用程式的入口函式,我們的程式從這裡開始 //----------------------------------------------------------------------------------------------- int main( ) { //載入原圖 Mat image = imread("1.jpg"); //建立視窗 namedWindow("【原圖】膨脹操作"); namedWindow("【效果圖】膨脹操作"); //顯示原圖 imshow("【原圖】膨脹操作", image); //獲取自定義核 Mat element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(15, 15)); Mat out; //進行膨脹操作 dilate(image,out, element); //顯示效果圖 imshow("【效果圖】膨脹操作", out); waitKey(0); return 0; }執行截圖:

3.2 形態學腐蝕——erode函式

erode函式,使用畫素鄰域內的區域性極小運算子來腐蝕一張圖片,從src輸入,由dst輸出。支援就地(in-place)操作。

看一下函式原型:

C++: void erode( InputArray src, OutputArray dst, InputArray kernel, Point anchor=Point(-1,-1), int iterations=1, int borderType=BORDER_CONSTANT, const Scalar& borderValue=morphologyDefaultBorderValue() );

引數詳解:

- 第一個引數,InputArray型別的src,輸入影象,即源影象,填Mat類的物件即可。影象通道的數量可以是任意的,但影象深度應為CV_8U,CV_16U,CV_16S,CV_32F或 CV_64F其中之一。

- 第二個引數,OutputArray型別的dst,即目標影象,需要和源圖片有一樣的尺寸和型別。

- 第三個引數,InputArray型別的kernel,腐蝕操作的核心。若為NULL時,表示的是使用參考點位於中心3x3的核。我們一般使用函式 getStructuringElement配合這個引數的使用。getStructuringElement函式會返回指定形狀和尺寸的結構元素(核心矩陣)。(具體看上文中淺出部分dilate函式的第三個引數講解部分)

- 第四個引數,Point型別的anchor,錨的位置,其有預設值(-1,-1),表示錨位於單位(element)的中心,我們一般不用管它。

- 第五個引數,int型別的iterations,迭代使用erode()函式的次數,預設值為1。

- 第六個引數,int型別的borderType,用於推斷影象外部畫素的某種邊界模式。注意它有預設值BORDER_DEFAULT。

- 第七個引數,const Scalar&型別的borderValue,當邊界為常數時的邊界值,有預設值morphologyDefaultBorderValue(),一般我們不用去管他。需要用到它時,可以看官方文件中的createMorphologyFilter()函式得到更詳細的解釋。

同樣的,使用erode函式,一般我們只需要填前面的三個引數,後面的四個引數都有預設值。而且往往結合getStructuringElement一起使用。

呼叫範例:

//載入原圖 Mat image = imread("1.jpg"); //獲取自定義核 Mat element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(15, 15)); Mat out; //進行腐蝕操作 erode(image,out, element);用上面核心程式碼架起來的完整程式程式碼:

//-----------------------------------【標頭檔案包含部分】--------------------------------------- // 描述:包含程式所依賴的標頭檔案 //---------------------------------------------------------------------------------------------- #include <opencv2/core/core.hpp> #include<opencv2/highgui/highgui.hpp> #include<opencv2/imgproc/imgproc.hpp> #include <iostream> //-----------------------------------【名稱空間宣告部分】--------------------------------------- // 描述:包含程式所使用的名稱空間 //----------------------------------------------------------------------------------------------- using namespace std; using namespace cv; //-----------------------------------【main( )函式】-------------------------------------------- // 描述:控制檯應用程式的入口函式,我們的程式從這裡開始 //----------------------------------------------------------------------------------------------- int main( ) { //載入原圖 Matimage = imread("1.jpg"); //建立視窗 namedWindow("【原圖】腐蝕操作"); namedWindow("【效果圖】腐蝕操作"); //顯示原圖 imshow("【原圖】腐蝕操作", image); //獲取自定義核 Mat element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(15, 15)); Mat out; //進行腐蝕操作 erode(image,out, element); //顯示效果圖 imshow("【效果圖】腐蝕操作", out); waitKey(0); return 0; }執行結果:

四、綜合示例——在實戰中熟稔

依然是每篇文章都會配給大家的一個詳細註釋的博文配套示例程式,把這篇文章中介紹的知識點以程式碼為載體,展現給大家。

這個示例程式中的效果圖視窗有兩個滾動條,顧名思義,第一個滾動條“腐蝕/膨脹”用於在腐蝕/膨脹之間進行切換;第二個滾動條”核心尺寸”用於調節形態學操作時的核心尺寸,以得到效果不同的影象,有一定的可玩性。廢話不多說,上程式碼吧:

//-----------------------------------【程式說明】---------------------------------------------- // 程式名稱::《【OpenCV入門教程之十】形態學影象處理(一):膨脹與腐蝕 》 博文配套原始碼 // 開發所用IDE版本:Visual Studio 2010 // 開發所用OpenCV版本: 2.4.8 // 2014年4月14日 Create by 淺墨 // 淺墨的微博:@淺墨_毛星雲 //------------------------------------------------------------------------------------------------ //-----------------------------------【標頭檔案包含部分】--------------------------------------- // 描述:包含程式所依賴的標頭檔案 //---------------------------------------------------------------------------------------------- #include <opencv2/opencv.hpp> #include <opencv2/highgui/highgui.hpp> #include<opencv2/imgproc/imgproc.hpp> #include <iostream> //-----------------------------------【名稱空間宣告部分】--------------------------------------- // 描述:包含程式所使用的名稱空間 //----------------------------------------------------------------------------------------------- using namespace std; using namespace cv; //-----------------------------------【全域性變數宣告部分】-------------------------------------- // 描述:全域性變數宣告 //----------------------------------------------------------------------------------------------- Mat g_srcImage, g_dstImage;//原始圖和效果圖 int g_nTrackbarNumer = 0;//0表示腐蝕erode, 1表示膨脹dilate int g_nStructElementSize = 3; //結構元素(核心矩陣)的尺寸 //-----------------------------------【全域性函式宣告部分】-------------------------------------- // 描述:全域性函式宣告 //----------------------------------------------------------------------------------------------- void Process();//膨脹和腐蝕的處理函式 void on_TrackbarNumChange(int, void *);//回撥函式 void on_ElementSizeChange(int, void *);//回撥函式 //-----------------------------------【main( )函式】-------------------------------------------- // 描述:控制檯應用程式的入口函式,我們的程式從這裡開始 //----------------------------------------------------------------------------------------------- int main( ) { //改變console字型顏色 system("color5E"); //載入原圖 g_srcImage= imread("1.jpg"); if(!g_srcImage.data ) { printf("Oh,no,讀取srcImage錯誤~!\n"); return false; } //顯示原始圖 namedWindow("【原始圖】"); imshow("【原始圖】", g_srcImage); //進行初次腐蝕操作並顯示效果圖 namedWindow("【效果圖】"); //獲取自定義核 Mat element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(2*g_nStructElementSize+1,2*g_nStructElementSize+1),Point( g_nStructElementSize, g_nStructElementSize )); erode(g_srcImage,g_dstImage, element); imshow("【效果圖】", g_dstImage); //建立軌跡條 createTrackbar("腐蝕/膨脹", "【效果圖】", &g_nTrackbarNumer, 1, on_TrackbarNumChange); createTrackbar("核心尺寸", "【效果圖】",&g_nStructElementSize, 21, on_ElementSizeChange); //輸出一些幫助資訊 cout<<endl<<"\t嗯。執行成功,請調整滾動條觀察影象效果~\n\n" <<"\t按下“q”鍵時,程式退出~!\n" <<"\n\n\t\t\t\tby淺墨"; //輪詢獲取按鍵資訊,若下q鍵,程式退出 while(char(waitKey(1))!= 'q') {} return 0; } //-----------------------------【Process( )函式】------------------------------------ // 描述:進行自定義的腐蝕和膨脹操作 //----------------------------------------------------------------------------------------- void Process() { //獲取自定義核 Mat element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(2*g_nStructElementSize+1,2*g_nStructElementSize+1),Point( g_nStructElementSize, g_nStructElementSize )); //進行腐蝕或膨脹操作 if(g_nTrackbarNumer== 0) { erode(g_srcImage,g_dstImage, element); } else{ dilate(g_srcImage,g_dstImage, element); } //顯示效果圖 imshow("【效果圖】", g_dstImage); } //-----------------------------【on_TrackbarNumChange( )函式】------------------------------------ // 描述:腐蝕和膨脹之間切換開關的回撥函式 //----------------------------------------------------------------------------------------------------- void on_TrackbarNumChange(int, void *) { //腐蝕和膨脹之間效果已經切換,回撥函式體內需呼叫一次Process函式,使改變後的效果立即生效並顯示出來 Process(); } //-----------------------------【on_ElementSizeChange( )函式】------------------------------------- // 描述:腐蝕和膨脹操作核心改變時的回撥函式 //----------------------------------------------------------------------------------------------------- void on_ElementSizeChange(int, void *) { //核心尺寸已改變,回撥函式體內需呼叫一次Process函式,使改變後的效果立即生效並顯示出來 Process(); }放出一些效果圖吧。原始圖:

膨脹效果圖:

腐蝕效果圖:

腐蝕和膨脹得到的圖,都特有喜感,但千變萬變,還是原圖好看:

OK,就放出這些吧,具體更多的執行效果大家就自己下載示例程式回去玩吧。

本篇文章到這裡就基本結束了,最後放出文章配套示例程式的打包下載地址。

本篇文章的配套原始碼請點選這裡下載:

OK,今天的內容大概就是這些,我們下篇文章見:)