計算機知識掃盲

1.普及計算機知識前還是先囉嗦下。學習知識對某樣事物有整體的把握能更好的學習,雖然我個人不喜歡那些沒有生產力的東西。為了能兼顧更多想學習計算機知識的人和博文的完整性還是從頭開始囉嗦。

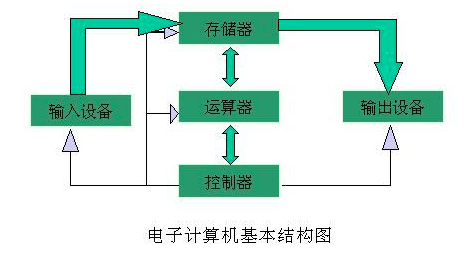

2.計算機(computer)俗稱電腦,是一種用於高速計算的電子計算機器,可以進行數值計算,又可以進行邏輯計算,還具有儲存記憶功能。是能夠按照程式執行,自動、高速處理海量資料的現代化智慧電子裝置。由硬體系統和軟體系統所組成,沒有安裝任何軟體的計算機稱為裸機。可分為超級計算機、工業控制計算機、網路計算機、個人計算機、嵌入式計算機五類,較先進的計算機有生物計算機、光子計算機、量子計算機等。

別看說了這麼多,其核心的東西也就那麼兩三個:

(1).計算機用來代替人做很多事的,從發展源頭是為了解決人工數學計算的複雜程度

(2).計算機說白了就是用2進製表示資訊。語音、文字、電影都是用2進製表示,其中涉及像對文字的編碼(用一個數字表示一個文字)等資訊

3.計算機發展歷程

第1代:電子管數字機(1946—1958年)

硬體方面,邏輯元件採用的是真空電子管,主儲存器採用汞延遲線

、陰極射線示波管靜電儲存器、磁鼓、磁芯;外儲存器採用的是磁帶。軟體方面採用的是機器語言、組合語言。應用領域以軍事和科學計算為主。 特點是體積大、功耗高、可靠性差。速度慢(一般為每秒數千次至數萬次)、價格昂貴,但為以後的計算機發展奠定了基礎。

第2代:電晶體數字機(1958—1964年)

硬體方的作業系統、高階語言及其編譯程式。應用領域以科學計算和事務處理為主,並開始進入工業控制領域。特點是體積縮小、能耗降低、可靠性提高、運算速度提高(一般為每秒數10萬次,可高達300萬次)、效能比第1代計算機有很大的提高。

第3代:積體電路數字機(1964—1970年)

硬體方面,邏輯元件採用中、小規模積體電路(MSI、SSI),主儲存器仍採用磁芯。軟體方面出現了分時作業系統以及結構化、規模化程式設計方法。特點是速度更快(一般為每秒數百萬次至數千萬次),而且可靠性有了顯著提高,價格進一步下降,產品走向了通用化、系列化和標準化等。應用領域開始進入文書處理和圖形影象處理領域。

第4代:大規模積體電路機(1970年至今)

硬體方面,邏輯元件採用大規模和超大規模積體電路(LSI和VLSI)。軟體方面出現了資料庫管理系統、網路管理系統和麵向物件語言等。特點是1971年世界上第一臺微處理器在美國矽谷誕生,開創了微型計算機的新時代。應用領域從科學計算、事務管理、過程控制逐步走向家庭。 由於整合技術的發展,半導體晶片的整合度更高,每塊晶片可容納數萬乃至數百萬個電晶體,並且可以把運算器和控制器都集中在一個晶片上、從而出現了微處理器,並且可以用微處理器和大規模、超大規模積體電路組裝成微型計算機,就是我們常說的微電腦或PC機。微型計算機體積小,價格便宜,使用方便,但它的功能和運算速度已經達到甚至超過了過去的大型計算機。另一方面,利用大規模、超大規模積體電路製造的各種邏輯晶片,已經制成了體積並不很大,但運算速度可達一億甚至幾十億次的巨型計算機

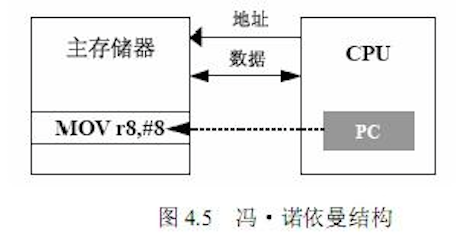

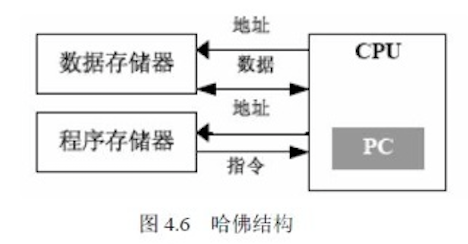

別看計算機發展了這麼幾代,電子產品更新換代太快。其更本還是沒有多大的變化:從馮諾伊曼的程式儲存體系結構到哈佛結構。其本質沒有多大變化。請看圖:

現代的計算機幾乎都採用哈佛機構,可以並行取指令和資料——>提高執行速度。

在馮羅伊曼體系結構的基礎上把資料和程式分開儲存就可以用來命名還在計算機史上有一席之地,這也太牛叉了吧!

推薦書籍:《深入理解計算機系統》,該書可謂是講解計算機知識的經典,不過書中使用的基本都是組合語言描述,枯燥晦澀是免不了的,靜下心來認證閱讀幾遍,對計算機的認識可以算的上是大牛了

如果對您有幫助,點個贊支援 奶茶37.2℃ 創作更優秀的博文