負載均衡原理與技術實現

負載均衡(Load Balance,簡稱LB)是一種伺服器或網路裝置的叢集技術。負載均衡將特定的業務(網路服務、網路流量等)分擔給多個伺服器或網路裝置,從而提高了業務處理能力,保證了業務的高可用性。負載均衡基本概念有:實服務、實服務組、虛服務、排程演算法、持續性等,其常用應用場景主要是伺服器負載均衡,鏈路負載均衡。

負載均衡(Load Balance,簡稱LB)是一種伺服器或網路裝置的叢集技術。負載均衡將特定的業務(網路服務、網路流量等)分擔給多個伺服器或網路裝置,從而提高了業務處理能力,保證了業務的高可用性。負載均衡基本概念有:實服務、實服務組、虛服務、排程演算法、持續性等,其常用應用場景主要是伺服器負載均衡,鏈路負載均衡。

一 伺服器負載均衡

伺服器負載均衡根據LB裝置處理到的報文層次,分為四層伺服器負載均衡和七層負載均衡,四層處理到IP包的IP頭,不解析報文四層以上載荷(L4 SLB);七層處理到報文載荷部分,比如HTTP,RTSP,SIP報文頭,有時也包括報文內容部分(L7 SLB)。

1.四層伺服器負載均衡技術

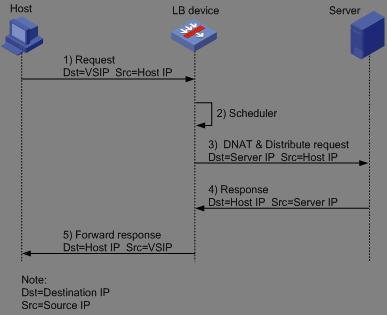

客戶端將請求傳送給伺服器群前端的負載均衡裝置,負載均衡裝置上的虛服務接收客戶端請求,通過排程演算法,選擇真實伺服器,再通過網路地址轉換,用真實伺服器地址重寫請求報文的目標地址後,將請求傳送給選定的真實伺服器;真實伺服器的響應報文通過負載均衡裝置時,報文的源地址被還原為虛服務的VSIP,再返回給客戶,完成整個負載排程過程。報文互動流程如下:

NAT方式的伺服器負載均衡報文互動流程圖報文互動流程說明:

(1)Host傳送服務請求報文,源IP為Host IP、目的IP為VSIP

(2)LB Device接收到請求報文後,藉助排程演算法計算出應該將請求分發給哪臺Server

(3)LB Device使用DNAT技術分發報文,源IP為Host IP、目的IP為Server IP

(4)Server接收並處理請求報文,返回響應報文,源IP為Server IP、目的IP為Host IP

(5)LB Device接收響應報文,轉換源IP後轉發,源IP為VSIP、目的IP為Host IP

2.七層伺服器負載均衡技術

七層負載均衡和四層負載均衡相比,只是進行負載均衡的依據不同,而選擇確定的實伺服器後,所做的處理基本相同,下面以HTTP應用的負載均衡為例來說明。

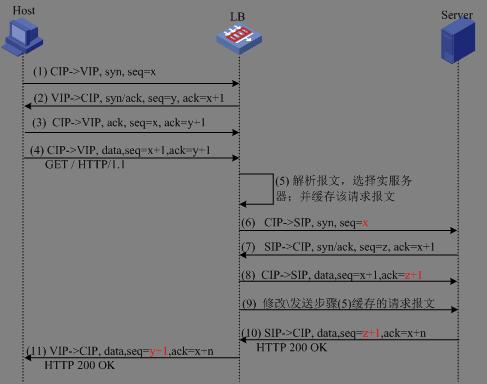

由於在TCP握手階段,無法獲得HTTP真正的請求內容,因此也就無法將客戶的TCP握手報文直接轉發給伺服器, 必須由負載均衡裝置先和客戶完成TCP握手,等收到足夠的七層內容後,再選擇伺服器,由負載均衡裝置和所選伺服器建立TCP連線。

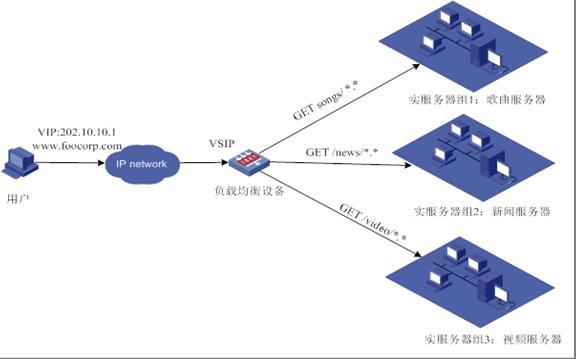

七層負載均衡組網和四層負載均衡組網有一個顯著的區別:四層負載均衡每個虛服務對應一個實服務組,實服務組內的所有實伺服器提供相同的服務;七層負載均衡每個虛服務對應多個實服務組,每組實伺服器提供相同的服務。根據報文內容選擇對應的實服務組,然後根據實服務組排程演算法選擇某一個實伺服器。

七層負載均衡組網圖

上圖中描述了基於HTTP的URI目錄資訊進行的七層負載均衡部署,報文互動流程圖如下:

七層負載均衡報文互動流程圖報文互動流程說明:

(1)-(3):Client和LB建立TCP連線;

(4):Client傳送HTTP請求,目的IP為虛IP;

(5):LB裝置分析報文,根據排程演算法選擇實伺服器,注意此時會快取該報文;

(6):LB裝置向實伺服器發Syn報文,序列號為Client的Syn報文序列號

(7):Server傳送Syn/Ack報文,目的IP為Client;

(8):LB接收Server的Syn/Ack報文後,迴應ACK報文

(9):修改步驟(5)中快取的報文目的IP和TCP序列號,然後發給Server;

(10):Server傳送響應報文到LB;

(11):LB修改步驟(9)中的報文的源地址和TCP序列號後轉發給Client。

二 鏈路負載均衡

在企業網、運營商鏈路出口需要部署LB裝置以優化鏈路選擇,提升訪問體驗,鏈路負載均衡按照流量發起方向分為Inbound負載均衡和Outbound負載均衡

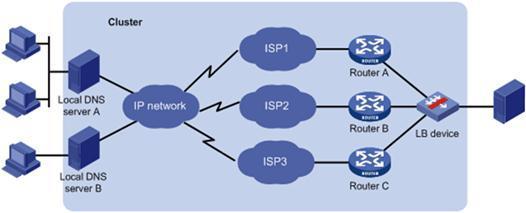

1.Inbound入方向負載均衡

Inbound負載均衡技術是DNS智慧解析的一種,外網使用者通過域名訪問內部伺服器時,Local DNS的地址解析請求到達LB裝置,LB根據對Local DNS的就近性探測結果響應一個最優的IP地址,外網使用者根據這個最優的IP響應進行對內部伺服器的訪問。

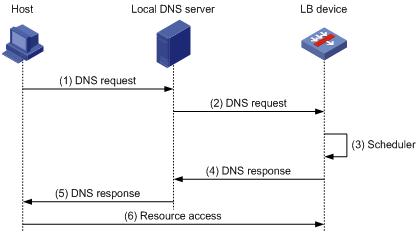

Inbound鏈路負載均衡組網圖

入方向負載均衡

流程簡述如下:

(1)外部使用者進行資源訪問前先進行DNS解析,向其本地DNS伺服器傳送DNS請求。

(2)本地DNS伺服器將DNS請求的源IP地址替換為自己的IP地址,並轉發給域名對應的權威伺服器——LB device。

(3)LB device根據DNS請求的域名和配置的Inbound鏈路負載均衡規則進行域名解析。

(4)LB device按照域名解析的結果,將DNS應答傳送給本地DNS伺服器。

(5)本地DNS伺服器將解析結果轉發給使用者。

(6)使用者使用解析結果選擇的鏈路,直接對LB device進行資源訪問。

2.Outbound出方向負載均衡

內網使用者訪問Internet上其他伺服器。 Outbound鏈路負載均衡中VSIP為內網使用者傳送報文的目的網段。使用者將訪問VSIP的報文傳送到負載均衡裝置後,負載均衡裝置依次根據策略、持續性功能、就近性演算法、排程演算法選擇最佳的鏈路,並將內網訪問外網的業務流量分發到該鏈路。

Outbound鏈路負載均衡組網圖

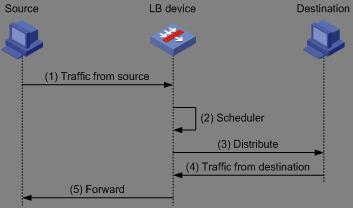

Outbound負載均衡報文互動流程如下:

Outbound 鏈路負載均衡流程圖

Outbound負載均衡報文互動流程說明:

(1)LB Device接收內網使用者流量 -

(2)LB Device依次根據策略、持續性功能、就近性演算法、排程演算法進行鏈路選擇 在Outbound鏈路負載均衡組網中,通常使用就近性演算法或頻寬排程演算法實現流量分發

(3)LB device按照鏈路選擇的結果將流量轉發給選定的鏈路 -

(4)LB Device接收外網使用者流量 -

(5)LB Device將流量轉發給內網使用者

三 負載均衡優化及應用

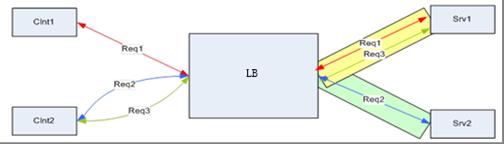

1.TCP連線複用

連線複用功能通過使用連線池技術,可以將前端大量的客戶的HTTP請求複用到後端與伺服器建立的少量的TCP長連線上,大大減小伺服器的效能負載,減小與伺服器之間新建TCP連線所帶來的延時,並最大限度減少後端伺服器的併發連線數,降低伺服器的資源佔用。

TCP連線複用示意圖上圖給出了TCP連線複用的簡單過程描述。由Client端傳送的Req1/ Req2/ Req3三個HTTP請求,經過LB裝置後,複用了LB裝置和Server端已經建立好的連線,將Client端的三個請求通過兩個TCP連線傳送給了伺服器端。

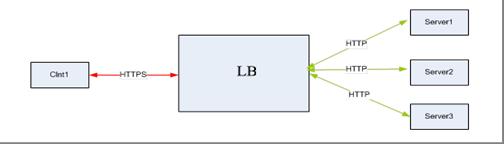

2.SSL解除安裝

為了避免明文傳輸出現的安全問題,對於敏感資訊,一般採用SSL協議,如HTTPS,對HTTP協議進行加密,以保證整個HTTP傳輸過程的安全性。SSL是需要耗費大量CPU資源的一種安全技術,如果由後端的伺服器來承擔,則會消耗很大的處理能力。應用交付裝置為了提升使用者的體驗,分擔伺服器的處理壓力,將SSL加解密集中在自身的處理上,相對於伺服器來說LB能提供更高的SSL處理效能,還能夠簡化對證書的管理,減少日常管理的工作量,LB的該功能又稱為SSL解除安裝。

下圖中Client端傳送給Server的所有的HTTPS流量都被LB裝置終結,LB裝置將SSL終結後,與Server之間可採用HTTP或者弱加密的HTTPS進行通訊。LB裝置承擔了SSL的解除安裝工作,從而極大的減小了伺服器端對SSL處理的壓力,將伺服器的處理能力釋放出來,更加專注於處理伺服器本身承擔的業務邏輯。

SSL解除安裝示意圖

SSL解除安裝的處理流程如下:

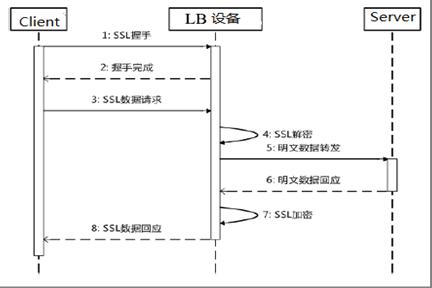

SSL解除安裝過程

(1)客戶端向伺服器端傳送SSL握手請求。

(2)LB裝置作為中間的解除安裝裝置,代替伺服器端和客戶端互動,完成SSL握手過程。

(3)客戶端傳送SSL加密後的請求資料。

(4)LB裝置解密資料。

(5)LB裝置將解密後的明文傳送給Server。

(6)伺服器返回給LB裝置迴應報文。

(7)LB裝置將返回的應答報文加密。

(8)LB裝置將加密後的應答報文傳給客戶端。

3.DRX雲環境應用交付

業務負載監控平臺通過H3C負載均衡裝置的引數設定和監控可以動態感知業務負載變化,並通知雲管理平臺動態調整業務資源。由此實現使用者業務資源的實時動態調整、業務資源優化調配。

當業務負載監控平臺發現業務資源需要調整時:業務負載超限—增加資源;業務資源過剩——回收資源,雲管理平臺通過自動建立、啟動或者刪除停止虛擬機器的方式為業務進行資源動態調整。

四 結束語

負載均衡技術不管應用於使用者訪問伺服器資源,還是應用於多鏈路出口,均大大提高了對資源的高效利用,顯著降低了使用者的網路佈署成本,提升了使用者的網路使用體驗。隨著雲端計算的發展,負載均衡的技術實現還將與雲端計算相結合,在虛擬化和NFV軟體定義閘道器等方面持續發展。