計算機網路基礎 - 一些基本概念與網絡結構

1. 基本概念

計算機網絡 = 通信技術+計算機技術,是兩項技術緊密結合的產物。

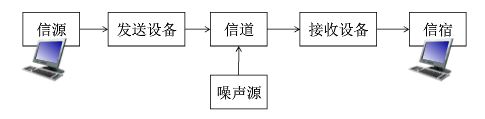

通信系統的基礎模型:

計算機網絡,是指將地理位置不同、具有獨立功能的多臺計算機及其外部設備,通過通信線路連接,在網絡操作系統,網絡管理軟件及網絡通信協議的管理和協調下,實現資源共享和信息傳遞的計算機系統。

即互連的、自治的計算機及設備的集合,並通過交換網絡互連主機。

2. 計算機網絡的組成

ISP(Internet Service Provider)

全球ISP、區域ISP、移動網絡、家庭網絡、機構網絡等等,均屬於計算機網絡的組成部分。

- 計算設備:主機(Host),即端系統(end system),PC、服務器、無線筆記本、手機等

- 通信鏈路:分為有線鏈路和無線鏈路,如光纖、銅纜、無線電、衛星等

- 分組交換:轉發分組,如路由器、交換機等

3. 計算機網絡的服務

- 為網絡應用提供通信服務的通信基礎設施:Web、語音電話、Email、網絡遊戲等。

- 為網絡應用提供應用編程接口(API):支持應用程序連接Internet,提供傳輸服務。

4. 計算機網絡協議

僅有主機和鏈路等硬件設施,無法組成計算機網絡,還需要網絡協議。

協議是計算機網絡有序運行的重要保證。硬件是計算機網絡的基礎,而協議是計算機網絡中數據交換必須遵守的規則。

網絡協議(Network Protocol),簡稱為協議,是為進行網絡中的數據交換而建立的規則、標準或約定。協議規定了通信實體之間所交換的消息的格式、意義、順序以及針對收到的信息或發生的事件所采取的動作(actions)。

協議規範了網絡中所有信息發送和接收到過程,如TCP、IP、HTTP、802.11等。也是學習網絡的重要形式、網絡創新的表現形式等。Internet協議標準通常由一些特定的組織進行制訂,為全球網絡通信的通用準則,如RFC(Request of Comments)、IETF(Internet Engineering Task Force)互聯網工程任務組等。

協議的三個要素:

- 語法(Syntax):數據與控制信息的結構或格式、信號電平

- 語義(Semantics):需要發出何種控制信息、完成何種動作以及作出何種相應、差錯控制

- 時序(Timing):事件順序、速度匹配

5. 計算機網絡的數據交換

數據交換,是計算機網絡實現數據通過網絡核心,從源主機到達目的主機的方法。

數據交換需要保持網絡的連通性,並解決在一定網絡規模下的連通性問題。

數據交換的分類:

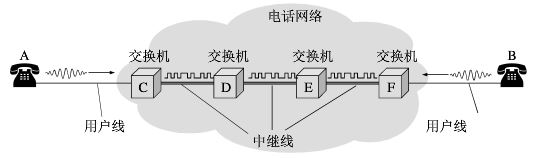

- 電路交換(CS, Circuit Switching):通信網絡中最早出現的交換方式,也是應用最普遍的一種方式,主要應用與電話通信網絡中。

- 報文交換(Message Switching):不要求兩個通信結點之間建立專用通路,結點把要發送的信息組織成一個數據包——報文,該報文中含有目標結點的地址,完整的報文在網絡中一站一站地向前傳送。

- 分組交換(Packet Switching):也稱包交換技術。將用戶傳送的數據劃分成一定的長度,每個部分叫做一個分組,通過傳輸分組的方式傳輸信息的一種技術。

5.1 電路交換

- 典型應用:電話網絡

- 通信過程:連接建立、信息傳送、連接拆除

- 特點:獨占資源,實時性好,可靠性高

5.1.1 多路復用技術

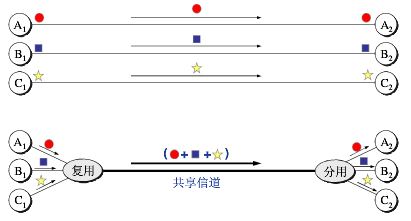

多路復用(Multiplexing),簡稱復用。將鏈路、網絡資源劃分為“資源片”,將資源片分配給各路呼叫。每路呼叫獨占分配到的資源進行通信。資源片可能出現閑置狀態(idle)。

典型多路復用方法:

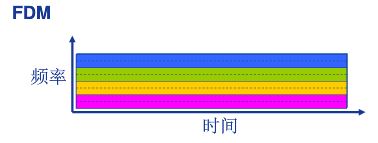

- 頻分多路復用 FDM(Frequency Division Multiplexing)

- 時分多路復用 TDM(Time Division Multiplexing)

- 波分多路復用 WDM(Wavelength Division Multiplexing)

- 碼分多路復用 CDM(Code Division Multiplexing)

頻分多路復用,各用戶占用不同的頻率帶寬(Hz),用戶在分配到這個頻帶狗,在通信過程中自始至終都都獨占這個頻帶。

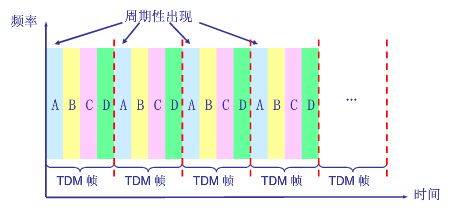

時分多路復用,是將時間劃分為一段段等長的時分復用幀(TDM幀),每個用戶在每個TDM幀中占用固定序號的時隙。每個用戶所占的時隙是周期性出現的,其周期就是TDM幀的長度。

時分復用的所有用戶,是在不同的時間,占用相同的頻帶寬度。

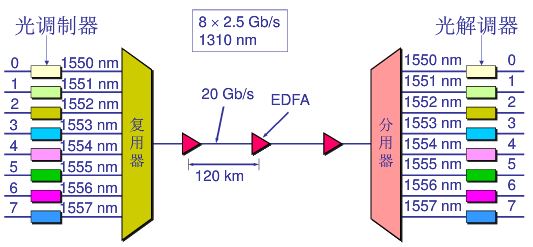

波分多路復用,即光的頻分復用。

- 發送端:將兩種或多種不同波長的光載波信號經復用器(亦稱合波器,Multiplexer)匯合在一起,並耦合到光線路的同一根光纖中進行傳輸。

- 接收端:經解復用器(亦稱分波器或稱去復用器,Demultiplexer)將各種波長的光載波分離,然後由光接收機作進一步處理以恢復原信號。

這種在同一根光纖中同時傳輸兩個或眾多不同波長光信號的技術,稱為波分復用。

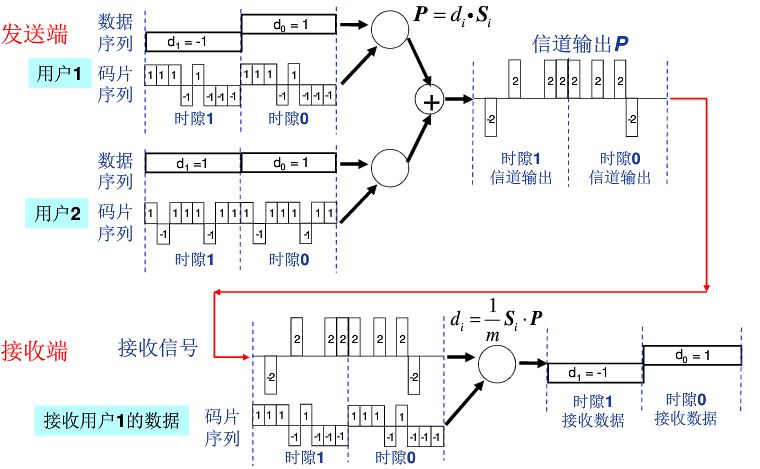

碼分多路復用,是用一組包含互相正交的碼字的碼組攜帶多路信號。靠不同的編碼來區分各路原始信號的一種復用方式,主要和各種多址技術結合產生了各種接入技術,包括無線和有線接入。

如在多址蜂窩系統中以信道來區分通信對象,一個信道只容納一個用戶進行通話,許多用戶同時通話,則以信道來區分。

碼分復用被廣泛的應用於無線鏈路共享技術,如蜂窩網,衛星通信等。

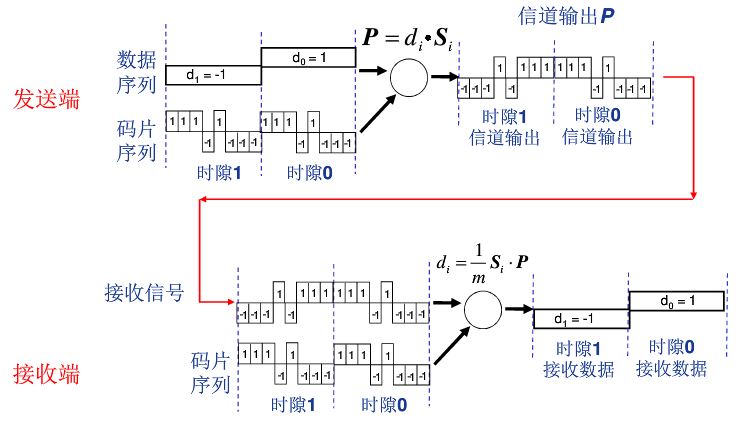

每個用戶分配一個唯一的m bit碼片序列(chipping sequence),其中“0”用“-1”表示,“1”用“+1”表示,如S站的碼片序列:(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)。

各用戶使用相同頻率載波,利用各自碼片序列編碼數據。

編碼信號=(原始數據)×(碼片序列)

- 如發送比特1(+1),則發送自己的m bit碼片序列

- 如發送比特0(-1),則發送該碼片序列的m bit碼片序列的反碼

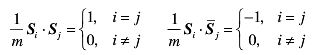

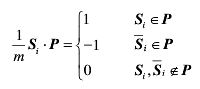

各用戶碼片序列相互正交(orthogonal)

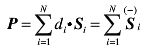

另{ di }為原始數據序列,各用戶的疊加向量為:

碼分復用的解碼時,碼片序列與編碼信號計算內積:

5.2 報文交換

報文交換是以報文為數據交換的單位,報文攜帶有目標地址、源地址等信息,在交換結點采用存儲轉發的傳輸方式。

每一個結點接收整個報文,檢查目標結點地址,然後根據網絡中的交通情況在適當的時候轉發到下一個結點。經過多次的存儲——轉發,最後到達目標,因而這樣的網絡叫存儲——轉發網絡。其中的交換結點要有足夠大的存儲空間(一般是磁盤),用以緩沖收到的長報文。

交換結點對各個方向上收到的報文排隊,對照下一個轉結點,然後再轉發出去,這些都帶來了排隊等待延遲。報文交換的優點是不建立專用鏈路,但是線路利用率較高,這是由通信中的等待時延換來的。

優勢:

- 不需要預先建立一條專用的通信線路,不存在連接建立時延,用戶可隨時發送報文

- 存儲轉發優勢,傳輸高可靠性,提供多目標服務,允許建立數據傳輸優先級

- 高通信線路的利用率

劣勢:

- 存儲轉發劣勢,高轉發時延(含接收報文、檢驗正確性、排隊、發送時間等),網絡通信量越大,造成的時延越大。實時性差,不適合傳送實時交互式業務的數據。

- 只適用於數字信號。

- 對網絡中每個結點的緩沖區有較高要求,成本較高,優勢要把等待轉發的報文存在磁盤上,進一步增加了傳輸時延。

5.3 分組交換

報文分拆出來的一系列相對較小的數據包,稱為分組。分組交換需要報文的拆分與重組,因此會產生額外開銷。

報文交換與分組交換均采用存儲轉發的交換方式:

- 報文交換以完整報文進行存儲出轉發

- 分組交換以較小的分組進行存儲轉發

5.3.1 分組交換的傳輸延遲計算

發送主機接收應用報文,拆分為較小的長度L bits的分組(packets),在傳輸速率為R的鏈路上傳輸分組。

分組傳輸時延(delay)= L(bits)/ R(bits/sec)

5.3.2 分組交換的報文交付時間計算

報文 M bits,鏈路帶寬(數據傳輸速率) R bps,分組長度(大小) L bits,跳步數 h,路由器數 n。

路由器數目等於跳步數減1,即 n = h - 1

分組報文交付時間 T = M / R + (h - 1)× L / R = M / R + n × L / R

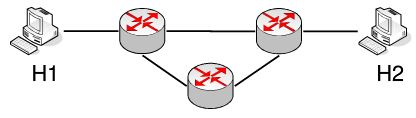

例:在圖中存儲轉發方式的分組交換網絡中,所有鏈路的數據傳輸速率為100 Mbps,分組大小為1000B,其中分組頭大小為20B。若主機H1向H2發送一個大小為980000B的文件,則在不考慮分組拆裝時間的和傳播延遲的情況下,從H1發送開始到H2接收完為止,需要的時間至少是多少?

答:每個分組1000B,分組頭20B,每個分組可恥傳輸980B,則980000B的文件需要傳輸1000個分組。H1發送整個文件,需要:

(980000 + 20 × 1000) × 8 / 100,000,000 = 80ms

根據路由選擇基本原理,所有數據分組至少會經過兩個路由,所以再加上最後一個分組的兩次轉發的傳輸延遲:

2 × 1000 × 8 / 100,000,000 = 0/16ms

所以H2收完整個文件至少需要80.16ms

計算機網路基礎 - 一些基本概念與網絡結構